作者简介: 王孝笑(1988-), 女, 硕士研究生. E-mail:wangchen291222042@yeah.net

采用低温水热法制备出3-巯基丙酸(MPA)修饰的ZnS:Co+Cr纳米晶. 利用X射线衍射仪、粒度分析仪、透射电镜、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计和XPS能谱仪等对ZnS:Co+Cr纳米晶的结构、形貌、粒径分布和发光性能进行了表征. 结果表明: 合成的ZnS:Co+Cr纳米晶有较好的单分散性, 平均粒径为9.3 nm, 均为立方闪锌矿结构; ZnS:Co+Cr纳米晶的吸收边位于320 nm处, 并在728 nm处出现Co2+的特征吸收峰; 当Cr2+浓度为0.75at%, 水热反应温度为160℃时, ZnS:Co+Cr纳米晶PL峰最强; XPS能谱表明Cr2+部分被氧化成Cr3+。

Water-soluble ZnS:Co+Cr nanocrystals (NCs) were synthesized by a low temperature hydrothermal process using 3-mercaptopropionic acid (MPA) as capping agent. X-ray diffraction, laser particle size analyzer, transmission electron microscope (TEM), UV-Vis spectrophotometer, fluorescence spectrophotometer, XPS were used to characterized crystalline structure, morphology, particle size and optical properties of the samples. It is found that the ZnS:Co+Cr NCs are monodisperse and show zinc blende structure with an average particle size of about 9.3 nm. The absorption edge of ZnS:Co+Cr NCs is observed at 320 nm from the UV-Vis absorption spectra, furthermore the characteristic absorption peak at 728 nm of Co2+is observed. The photoluminescence characteristics indicate that ZnS:Co+Cr NCs shows the maximum PL intensity value under the condition: Cr-doping concentration of 0.75at% and the hydrothermal reaction temperature of 160℃. As confirmed by X-ray photoelectron spectroscope(XPS) , the Cr2+ dopants are partialiy oxidized into Cr3+.

ZnS是性能优良的Ⅱ-Ⅵ族半导体材料, 禁带宽度为3.66 eV, 其体材料的带隙为325 nm。300 K时由于热平衡声子填充, 其有效带隙为339 nm左右[ 1]。ZnS在可见光范围内具有高的折射和透射系数, 被广泛用于薄膜电光器件、红外线窗口、感应器以及激光器等[ 2]。纳米晶在生物体系中作为荧光探针值得期待, 近年研究最多的CdSe纳米晶在荧光标记方面具有明显优势, 但是Cd元素有毒性, 过渡金属离子(如Mn、Cu)掺杂的ZnS纳米晶从基质材料的选择方面更符合绿色环保的需求[ 3]。然而ZnS在生物标识方面的研究仍处于初期, 获得高效、稳定和水溶性较好的ZnS纳米晶, 并适当选择配体以解决其生物偶联等问题, 对生物荧光标记的研究具有重大的意义。

采用掺杂方式对ZnS 进行改性, 是目前ZnS 纳米材料研究的重要方向之一[ 4]。在ZnS 基体中掺杂过渡族金属离子备受关注, 近年来, 已有不少相关报道, 例如在纳米ZnS 基体中掺入Mn2+[ 5]、Cr3+[ 6]、Ag+[ 7]、Co2+[ 8]、Fe2+[ 9]等。掺杂过渡金属离子可以调制ZnS 的发射区间, 并提高其发光效率。通过多种离子共掺能够得到光学性能优异的ZnS纳米晶, 陈长鹏等[ 10]对Ti、Al共掺杂ZnS的电子结构和光学性能做了理论研究。Sato等[ 11]报道了发绿光的Cu、Al共掺杂ZnS用于近紫外LED激发的全色荧光显示器, Reddy等[ 12]用化学共沉淀法合成了ZnS:Cu+Cr 纳米晶, 并发现随着掺Cu量的增加会使PL峰发生红移; 稍后他们用化学共沉淀法合成了ZnS:Mn+Cr 纳米晶[ 13], 禁带宽度为3.81~4.09 eV, 并观察到了S空位和Mn2+的4T1→6A1的PL峰。Zhao等[ 14]从理论上计算了Cr2+在ZnS晶体场中的能级。Martyshkin等[ 15]采用激光消融法制备出粒度27 nm 的ZnS:Cr纳米晶, 并研究了红外性能及发光机理。刘凌云等[ 8]采用水热法合成出结晶性好的ZnS:Co纳米晶, 并研究了其光学性能。Co2+和Cr2+离子单掺杂ZnS纳米晶已有不少文献报道。

水热法制备纳米晶具有合成温度低、成本低、环境友好、参数可控等优点[ 16]。带巯基的MPA在碱性体系中与Zn2+配位可减少反应中的粒子团聚, 改善纳米晶分散性和表面态。在氮气保护下, 本工作采用水热法合成了MPA修饰的Co+Cr共掺杂ZnS纳米晶, 并对其物相结构、光学性能进行了表征。

硫代乙酰胺(CH3CSNH2, 99%, 简称TAA)作为硫源, 乙酸锌(Zn(CH3COO)2•2H2O, 99%)作为锌源, 乙酸钴(Co(CH3COO)2•4H2O, 99.5%)为掺杂离子的钴源, 二氯化铬(CrCl2, 99.9%)为掺杂离子铬源, 表面活性剂为3-巯基丙酸(C3H6O2S, 99.9%, 简称MPA), 氢氧化钠(NaOH, 99%)用作调节pH值, 无水乙醇(C2H6O, 99.7%), 实验用水为实验室自制去离子水。

称量2.195 g乙酸锌溶于20 mL去离子水, 置于三口瓶中通入氮气并搅拌, 完全溶解后加入2.1442 g MPA(溶于20 mL去离子水), 用NaOH溶液调节pH=10。称量0.025 g Co(CH3COO)2•4H2O(1at%)和按物料配比计算的CrCl2(0at%、0.5at%、0.75at%、1at%、1.5at%), 并分别用10 mL去离子水溶解, 依次加入到乙酸锌前驱液中。称量0.7589 g TAA溶于20 mL乙醇, 超声振荡至完全溶解, 用TAA再滴定乙酸锌前驱液, 室温下反应10 min后将溶液转移到100 mL水热反应釜中, 置于设定温度为120℃(140℃、160℃)的恒温干燥箱中反应8 h, 得到的粉体用去离子水和无水乙醇分别离心、清洗2次, 最后干燥得到ZnS:Co+Cr纳米晶。

用XRD(DX-2700, 丹东浩元仪器, 中国)表征样品的物相结构; 采用TEM(Tecnai G2 F20, FEI公司, 美国)观察样品形貌; 采用动态光散射粒度分布测试仪(LB-550, HORIBA公司, 日本)检测样品的粒径分布情况; 用紫外-可见分光光度计(UV-3600, 岛津有限公司, 日本)检测样品的吸收谱; 用荧光分光光度计(RF-5301PC, 岛津有限公司, 日本)检测样品的PL性能; 采用XPS能谱仪(XSAM800, Kratos公司, 英国)检测样品表面成分。

图1显示了ZnS:Co+Cr (0.5at%)纳米晶的粒度分布及其TEM形貌。纳米晶粒径分布在约10 nm处, 中径值和平均粒径均为9.3 nm, 可见水热法制得的经MPA修饰的ZnS基纳米晶粒度分布窄, 单分散性较好。TEM形貌显示, 纳米晶近似球形, 粒径约为12 nm, 但有颗粒叠加和团聚现象, 这是由于测试前分散效果不佳所致。实验表明, Cr2+浓度对纳米晶粒度与形貌无明显影响。

| 图1 ZnS:Co+Cr(0.5at%)纳米晶的粒度分布(a)和TEM形貌(b)Fig. 1 Particle size distribution (a) and TEM image (b) of ZnS:Co+Cr (0.5at%) nanocrystals |

图2为水热法制备的不同掺铬浓度的ZnS:Co+ Cr共掺纳米晶的XRD图谱, 图2中标注的五个特征衍射峰分别对应立方闪锌矿型ZnS的(111)、(200)、(220)、(311)、(400)晶面, 没有出现其他物相杂峰, 可见掺入杂质元素并未改变ZnS纳米晶的晶体结构。

| 图2 不同掺铬浓度的ZnS:Co+Cr纳米晶的XRD图谱Fig. 2 XRD patterns of ZnS:Co+Cr nanoparticles doped with different concentrations of Cr |

图2中各衍射峰略微向低角度左移, 是由于掺入半径较大的离子, 晶胞参数变大引起的。计算得到ZnS:Co+Cr晶胞参数 a=0.5407 nm, 比标准晶胞参数 a=0.5406 nm(JCPDS 05-0566)稍有增大, 这是掺入的Co2+(0.072 nm)、Cr2+(0.089 nm)和 Cr3+(0.061 nm)在四面体晶格中替代了Zn2+(0.074 nm)的综合结果。去掉背景后通过谢乐公式[ 17]估算ZnS: Co+Cr纳米晶平均粒度尺寸为9.1 nm, 与通过粒度检测(9.3 nm)和TEM观察得到的12 nm相比粒径偏小, 这是因为ZnS纳米晶在分散剂中轻微团聚所致。

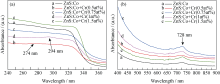

图3为不同掺Cr浓度的ZnS:Co+Cr纳米晶在紫外及可见光区的吸收图谱, 从图3中可以看出, ZnS: Co纳米晶的吸收带边在320 nm左右, 相对于ZnS 体材料的特征吸收带边340 nm明显发生蓝移, Sambasivam等[ 18]发现了相似结果, 对该现象的解释主要是量子尺寸效应使电子跃迁发生了变化。而ZnS:Co+Cr纳米晶的吸收带边相对于ZnS:Co却发生了微小的红移, 这可能是掺入的n型杂质Cr(Co是p型掺杂)分裂的杂质能级进到了禁带中间, 减少了电子跃迁的能量, 从而吸收波长更长的能量。但是随着掺Cr浓度的增加, ZnS:Co+Cr纳米晶的吸收边无明显变化, 这是由于Cr掺入量比较小, 并且Cr2+(0.089 nm)半径比Zn2+(0.074 nm)大, 因此比Co2+(0.072 nm)更难进入晶格进行取代。另外, ZnS:Co+Cr(0.5at%)和ZnS:Co+Cr(1at%)纳米晶分别在274和294 nm处出现较弱吸收峰, Wageh等[ 19]认为295 nm处的吸收峰是带间跃迁所致, 我们认为也有可能是Cr2+、Cr3+的能级分裂形成了更宽的带隙。

| 图3 不同掺Cr浓度的ZnS:Co+Cr纳米晶在紫外光区(a)及可见光区(b)的吸收图谱Fig. 3 Absorption spectra of ZnS:Co+Cr nanoparticles doped with different concentrations of Cr in UV-Vis region (a) and visible light region (b) |

在可见光区, ZnS:Co+Cr纳米晶的吸收谱中, 728 nm处出现较强的吸收峰, 该峰是Co2+能级中4A2(F)→4T1(P)的能级跃迁所产生。这是由于Co2+进入ZnS四面体晶格替位取代了Zn2+, 在四面体晶格场作用下, Co2+的3d能级分裂成4T1、4T2、4A2三个能级[ 20]。在可见光区, 没有出现Co2+的4T1g(F)→4T1g(P)能级跃迁的特征吸收峰, 说明Co2+没有与ZnS纳米晶表面的S2-键合[ 21]。而Cr2+、Cr3+的特征峰也没有出现, 具体机制有待进一步研究。

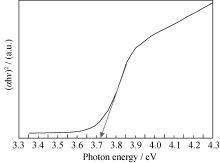

根据Tauc-Menth法则[ 22], 半导体量子点的禁带宽度 Eg可以用以下公式来计算:

其中, α为吸收系数, h

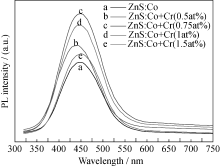

图5所示为不同掺Cr浓度的ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL光谱, 检测温度为室温, 激发波长为300 nm。ZnS:Co+Cr 纳米晶在410~490 nm之间有很强的荧光发射, 峰值在446 nm左右。He等[ 23]认为440 nm左右的发光中心是S空位缺陷发光。随着Cr2+浓度增加, ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL强度先增大后减小, Cr2+浓度为0.75at%时, PL峰最强。

| 图5 不同掺Cr浓度的ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL光谱Fig. 5 PL spectra of ZnS:Co+Cr nanocrystals doped with different concentrations of Cr |

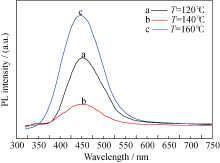

不同反应温度下的ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL光谱如图6所示。当反应温度为160℃时, ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL峰最强; 当反应温度为140℃时, PL峰最弱, 但反应温度并没有改变发光中心的位置, 说明发光位点和机制没有改变。一方面, 温度升高, 掺杂离子更容易扩散入ZnS基质中, 发光中心增多, PL峰增强; 另一方面, 掺杂离子扩散过程中可能引起ZnS基质晶格缺陷, 造成能量流失, 而且离子热运动加剧, 离子之间的碰撞会导致局部荧光猝灭。这与文献[24]的研究结果一致。

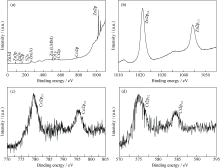

图7所示为ZnS:Co+Cr(1at%)纳米晶的XPS能谱。由于掺杂浓度很低, Co和Cr元素的特征峰非常弱, 表明掺杂离子在纳米晶表面的含量非常少, 大多数离子进入了晶格内部。Zn元素分谱中特征峰位于1021.2和1044.2 eV, 分别对应Zn2p3/2和Zn2p1/2电子的结合能; Co元素分谱中Co2p3/2和Co2p1/2电子结合能分别为779.45和795.6 eV[ 25], Co2+的掺杂没有在纳米晶表面形成表面缺陷配合物, 而是形成了介于禁带之间独立的表面能级, 杨旭等[ 26]通过对ZnS:Co纳米晶进行电化学行为研究也得到了类似结果。Cr元素分谱中Cr2p3/2和Cr2p1/2电子结合能分别为574.95和584.55 eV, 分析样品组分, 可以认为这是由于CrS(574.2 eV)、Cr2S3(574.5 eV)、Cr2O3(576.6 eV)三种物质的电子结合能叠加的结果。

采用低温水热法合成了MPA修饰的ZnS:Co+Cr 纳米晶, 平均粒径为9.3 nm, 物相结构为立方闪锌矿结构。ZnS:Co 纳米晶的吸收边位于320 nm左右, 掺入Cr后吸收边发生轻微红移, 并出现了274和294 nm处的吸收峰, Cr元素的掺入影响了ZnS:Co 纳米晶的能带。ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL峰位于446 nm左右, Cr2+浓度为0.75at%, 水热合成温度为160℃时, ZnS:Co+Cr 纳米晶的PL峰最强。XPS能谱表明掺杂的Co2+、Cr2+离子进入了ZnS 纳米晶晶格, 并且Cr2+部分被氧化成Cr3+。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|