刘建华(1957-), 男, 教授. E-mail:liujh@buaa.edu.cn

采用化学接枝法原位合成了石墨烯接枝聚吡咯复合物, 对复合物的结构、形貌、导电率以及比电容值进行了测试和表征。结果表明制备的石墨烯接枝聚吡咯复合物中, 石墨烯与吡咯单体间产生了紧密的化学键结合, 吡咯在石墨烯层片上均匀分布, 石墨烯片层间的吡咯大量成链并与石墨烯层片相互连接, 测得复合物的电导率为3.32 S/cm, 比电容值可以达到284 F/g, 相比于纯聚吡咯的186 F/g的比电容值提高了52%, 具有优异的电容特性。

The graphene grafted polypyrrole composites were

聚吡咯(PPy)是一种典型的导电高分子材料, 具有合成工艺简单、成本低廉、抗氧化性能高、电导率和比电容值高、容易成膜等优点, 是制备超级电容器理想的电极材料[ 1, 2, 3, 4]。

石墨烯具有超高的电导率、优异的机械性能和热稳定性以及巨大的比表面积, 可以为聚吡咯提供足够的电化学反应活性区域; 其巨大的比表面积和表面丰富的官能团, 与聚合物复合后对于聚合物的电容特性具有显著的改善效果, 因此以石墨烯为基体的聚吡咯/石墨烯复合物作为超级电容器的电极材料引起了广泛关注[ 5, 6, 7, 8]。以过二硫酸铵((NH4)S2O8)原位聚合吡咯(pyrrole)和氧化石墨(GO)生成聚吡咯/氧化石墨烯复合物, 再通过NaBH4将GO还原成石墨烯, 合成的聚吡咯/石墨烯复合物, 在1 mol/L H2SO4电解液中测试, 聚吡咯/石墨烯的比电容最高为180 F/g[ 9]。采用直流电沉积法, 将氧化石墨烯分散到电解液体系中, 聚合过程中PPy结构包裹住石墨烯碎片从而制备出聚吡咯/石墨烯复合物, 其比电容值最高达到229 F/g[ 10]。

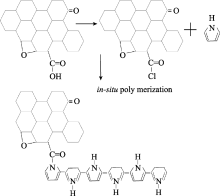

虽然人们对石墨烯与聚吡咯的复合进行了大量研究, 但是如何有效地实现石墨烯与聚吡咯化学键合来构造稳定的电子转移通道, 从而提升材料的电容特性却鲜有报道。本工作采用原位合成方法制备石墨烯接枝聚吡咯复合物(GPPy), 用二氯亚砜对表面改性过的氧化石墨烯进行酰氯化来引入活泼极性基团酰氯基团(-COCl)[ 11, 12, 13, 14], 使之与吡咯单体(Py)反应生成酰胺键-CON<, 从而达到接枝的目的。通过接枝而在聚吡咯和石墨烯片层间产生的化学键作为二者之间稳定的载流子通道可以大大提升聚吡咯电化学氧化还原反应时电子的迁移速率, 增加PPy的反应效率, 优化PPy与石墨烯基体结合紧密度, 防止反应造成的材料剥落分离而影响比电容值的稳定, 从而大幅度提升电极材料的比电容值。

水合氯化铁(FeCl3·6H2O, 分析纯)由天津市耀华化工厂生产; 氯化亚砜(SOCl2, 分析纯)由西陇化工股份有限公司生产; 80%水合联氨(N2H4·H2O, 分析纯)由广东光华科技股份有限公司生产; 吡咯(C4H5N,化学纯)由国药集团化学试剂有限公司生产; N, N-二甲基甲酰胺(DMF, 分析纯)由西陇化工股份有限公司生产, 氧化石墨粉由青岛莱西石墨胶体厂生产的天然鳞片石墨粉经Hummer法制备而得。

称量0.1 g氧化石墨粉, 研磨后置于2 mL DMF中超声分散15 min, 并将分散好的氧化石墨(GO)倒入三口烧瓶中, 向其中加入20 mL的二氯亚砜, 冰浴并搅拌反应2 h。反应完后, 在80℃油浴条件下用氮气将残留的二氯亚砜吹干, 之后将溶于50 mL去离子水的2 mL吡咯单体(Py)溶液倒入三口烧瓶中, 控制温度为0℃冰浴并搅拌反应30 min。称量3.8 g FeCl3·6H2O配制成FeCl3溶液50 mL倒入三口烧瓶, 继续冰浴并搅拌, 反应6 h后, 用乙醇和去离子水混合溶液洗涤并过滤。将滤块置于恒温干燥箱控制温度60℃烘干, 用水和肼还原烘干后的粉末, 静置反应12 h后用乙醇和去离子水混合溶液洗涤并过滤, 将得到的滤块置于60℃恒温干燥箱中烘干, 得到GPPy。

为了比较研究石墨烯接枝聚吡咯材料与其单独组分石墨烯和聚吡咯的结构和电化学特性的差异, 实验还采用水合肼还原氧化石墨制备了纯石墨烯材料(G), 并将含有2 mL吡咯单体的50 mL水溶液和含有3.8 g FeCl3·6H2O的50 mL FeCl3溶液直接混合并冰浴6 h, 制备了纯PPy材料, 将G和PPy材料作为比对试样。

利用X射线衍射仪(Rigaku, CuKα, λ=0.15418 nm, 工作电压40 kV, 电流40 mA)对样品进行结构分析, 扫描范围5°~70°, 扫描速度5°/min。使用AVATAR 360FT-IR, Nicelet红外光谱仪对样品进行红外光谱测试分析。利用激光共焦拉曼光谱仪(LabRAM HR800, 氦氖激光器, 波长为632.8 nm)对样品进行拉曼光谱测试。利用扫描电子显微镜(XL30S-FEG, SIRION, JAPAN)、透射电子显微镜(JEOL JEM-2100)进行样品形貌、结构观察。SZT-D半导体粉末电导率测试台用来测试粉末样品的电导率。恒电流充放电测试在辰华CHI660a型电化学工作站上进行。三电极计时电位法测试比电容值时, 采用玻碳电极做工作电极, Ag/AgCl电极(SCE)作为参比电极, 铂电极作为对电极。所有测试用电解液为2 mol/L的H2SO4水溶液。

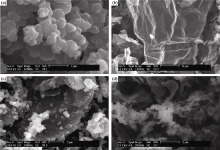

图1是纯PPy、G以及GPPy的形貌照片, 可以发现单纯用吡咯单体经过FeCl3氧化制备的聚吡咯(图1(a))呈现不规则的颗粒状, 并相互重叠交织在一起。用水合联氨还原氧化石墨烯并经过超声分散制备的石墨烯(图1(b))具有良好的层片结构, 表面平整, 片层边缘较为光滑。图1(c)(d)是GPPy形貌图, 由图1(c)可以清楚看见开始有吡咯颗粒在石墨烯层片边缘及表面大量生长, 大量PPy覆盖石墨烯表层并在表层生长成链, 同时有大量的PPy嵌入到石墨烯层片中, 这是因为氧化石墨烯经过SOCl2酰氯化改性处理而在边缘及表面引入了大量的酰氯基团, 而且加入的吡咯在FeCl3的氧化作用下发生聚合反应, 部分吡咯链端部的吡咯单体和带有酰氯基团的氧化石墨烯改性中间产物进行亲电取代反应生成了酰胺键, 之后氧化石墨烯被水合肼还原为石墨烯, 通过酰胺键将石墨烯与聚吡咯稳固的链接到一起从而生成石墨烯接枝聚吡咯复合物。由于氧化石墨烯片层经过了SOCl2酰氯化改性处理、吡咯与酰氯基团的亲电反应以及之后的水合肼还原处理, 其表面形貌发生显著变化, 原先平整光滑的表面出现了大量的不均匀起伏, 石墨烯层片边缘有大量类似PPy形状颗粒存在, 已经很难区分PPy和石墨烯两者的界限, 这也表明了石墨烯与聚吡咯通过酰胺键紧密的结合到了一起。从图1(d)中可以看出, 在石墨烯片层中间吡咯聚合成链, 并将各个石墨烯片层连接到一起, 这表明石墨烯和聚吡咯通过酰胺键实现了有效的桥连。

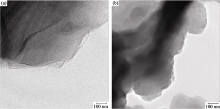

图2为G和GPPy的TEM照片, 可以更加清晰地看出, 由于PPy和石墨烯之间发生的接枝反应, 纯石墨烯片层边缘透明圆滑的特征消失, 转而呈现出近似于吡咯颗粒的不规则形貌, 这进一步证实石墨烯边缘已经由于吡咯的链接而发生了结构和形貌的变化。

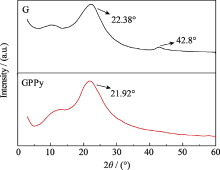

图3是G和GPPy的XRD图谱。G衍射图谱中22.38°处的峰为石墨(002)晶面特征衍射峰, 根据谢乐公式可知, 对应的石墨层片间距为0.396 nm。42.8°处较弱的衍射峰为GO的(100)衍射峰, 这表明经过还原制备的石墨烯中还存在残留的未完全还原的GO。GPPy的衍射谱图中(002)晶面特征峰左移到21.92°, 对应的石墨烯层片间距由0.396 nm增大到0.412 nm, 这表明由于吡咯的加入对石墨烯结构产生了影响, 吡咯单体在带有酰氯基团(-COCl)的改性石墨烯片层表面进行接枝生长, 并在石墨烯片层间聚合成链, 使得GPPy复合材料相比于还原法制备的石墨烯, 石墨层间距有所增加。GPPy衍射谱图中微弱的GO(100)衍射峰消失, 这表明GPPy中已经没有GO存在, 可见经过酰氯化改性的石墨烯和吡咯单体接枝后, 石墨烯中的含氧官能团已经消失。

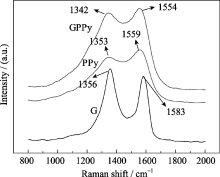

图4是G、PPy、GPPy试样拉曼光谱图, G样品在1356和1583 cm-1处分别出现了D峰和G峰, D峰为布里渊区的边界模, 它的出现可能是由于经过了剧烈的氧化过程后石墨烯片层内的碳原子的杂化状态发生了很大的变化, 即经过氧化, 石墨烯片层内部分碳原子由sp2杂化状态转化为sp3杂化状态导致sp2区域减少而造成的[ 15]。G峰是由C-C间的伸缩振动而产生的 E2g模。PPy中1559 cm-1处的峰和C=C的主链伸缩振动有关。GPPy中也出现了D 峰和G峰, 但峰位相比于G发生了一定的蓝移, 由纯石墨烯的1356和1583 cm-1变成了1342和1554 cm-1左右, 这也证实了G和PPy之间的相互作用, 使复合物中的石墨烯和PPy结构发生了改变。另外, GPPy中的D峰和G峰的相对强度明显减小, 这是由于石墨烯接枝聚吡咯形成酰胺键后, 片层中大量的sp2杂化的碳原子经过转变形成了大量的sp3杂化碳原子, 经过转变的sp3杂化碳原子数量上很多但单个区域的尺寸很小[ 16], 这样造成平均sp3杂化碳原子区域变小, 平均sp2杂化碳原子区域变大, 从而使D峰和G峰比值降低。

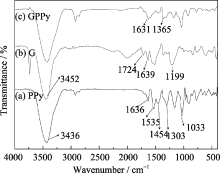

图5是PPy、G和GPPy样品的红外光谱图。图5(a)中纯PPy红外光谱中, 3436 cm-1的峰由于PPy环的N-H伸缩振动引起, 1535和1454 cm-1的峰归因于PPy典型的环振动, 其中1535 cm-1是仲胺的N-H面内弯曲振动峰[ 17], 1636 cm-1的峰是C=C骨架伸缩振动峰, 而1303和1033 cm-1处的峰分别对应C-N伸缩振动和PPy的C-H键面内振动, 这与已知的吡咯是一种含有氮原子的五元杂环化合物吻合。图5(b)是化学还原法制备的石墨烯的红外光谱, 3452 cm-1处的强宽峰表明其中还有未被还原的-OH存在, 1724 cm-1处的较弱的吸收峰对应的是C=O伸缩振动峰, 1639 cm-1处的为C=C共轭双建的伸缩振动峰, 1199 cm-1处的强吸收峰是由C-O-C不对称伸缩振动引起, 这些官能团表明采用的化学还原法制备的石墨烯中还残留有部分含氧基团, 如羧基, 羟基和C-O-C结构, 这与还原反应的不彻底性以及石墨烯良好的吸水性有关。图5(c)是GPPy复合材料的红外光谱, 可以明显观察到, 1535和1454 cm-1附近的PPy典型的环振动吸收峰消失, 这表明复合材料PPy的环结构与纯PPy相比发生了明显的变化,这归因于由于酰胺键的存在导致了PPy与石墨烯之间的桥连, 因而原有的环振动减弱或消失。在PPy样品中, 在1535 cm-1处可以发现N-H的面内弯曲振动峰, 但是GPPy中在1530 cm-1附近没有发现明显的吸收峰, 这可以表明GPPy中N-H键相比于PPy中数量大为减少, 1365 cm-1左右是C-N伸缩振动峰, 而1631 cm-1处对应了酰胺C=O伸缩振动峰, 即酰胺Ⅰ峰[ 18], 一般此峰多位于1670~1630 cm-1区间内, 由于杂环共轭效应使C=O振动峰峰位波数下降。

| 图5 (a)PPy、(b)G和(c)GPPy样品的红外光谱图Fig. 5 FT-IR spectra of (a) polypyrrole, (b) graphene and (c) graphene polypyrrole composites |

通过以上分析, 可以证明GPPy复合材料中的确发生了吡咯以酰胺键方式与石墨烯层片进行连接的现象, 验证了实验的设计思路(如图6所示), 结合之前的SEM扫描照片和高分辨TEM照片也可以充分说明吡咯大量覆盖在石墨烯层片表面及边缘并聚合成链以至于难以明确区分石墨烯层片与吡咯单体之间的界限。

采用四探针粉末电导率测试仪对石墨烯G、聚吡咯PPy以及GPPy试样进行电导率测试, 得到 G、PPy、GPPy的电导率分别为25、0.22、3.22 S/cm。石墨烯G显示出单层石墨优异的电子传输性能, 其电子传导速率可以达到1.5×105 cm2/(V·s)。PPy的电导率远远低于G, 而PPy的电导率与其共轭链长度、结构有序度、掺杂水平及微观结构形貌等密切相关。由于制备PPy的过程中PPy链的长度不一, 结构有序度较差, 经过FeCl3氧化后掺杂水平各不相同, 因而制备的PPy具有较低的电导率。GPPy的电导率介于二者之间, 这表明石墨烯的接枝引入极大地改善了PPy链的空间结构, 为PPy中电子传导提供了快速稳定的载流子通道, 使得GPPy的电导率得到大幅提升。

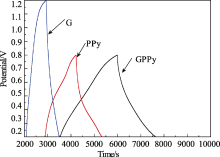

0.1A/g的电流密度下纯PPy、石墨烯以及GPPy试样的恒电流充放电如图7所示, 图形呈现近似三角的形状, 其比电容值可以通过公式(1)计算得出[ 19]:

| (1) |

I是选取的电流密度(A), Δ V是电位区间(V), Δ t是放电时间(s), m是电极中活性物质的含量(g)。在0.1 A/g电流密度下从图7三条充放电曲线中可以计算出纯PPy、石墨烯、GPPy的比电容值分别为186、86、284 F/g。可见, 与单纯的PPy相比, 石墨烯接枝聚吡咯复合物由于石墨烯提供的更优良的导电通道, 使得PPy上反应产生的电荷迅速迁移并有效导出[ 20, 21, 22], 从而大大提升了PPy的氧化还原反应效率, 使其具有更加优异的比电容值, 相比于纯PPy, GPPy的比电容效率可以提高52%。

采用化学接枝法成功原位合成了石墨烯接枝聚吡咯复合物, 结构和形貌研究表明, 吡咯单体以酰胺键方式与石墨烯层片进行连接, 吡咯在石墨烯层片上均匀分布, 石墨烯片层间的吡咯大量成链并与石墨烯层片相互连接。石墨烯和聚吡咯的协同效应使复合物的电导率相对于吡咯大幅提升, 由聚吡咯的0.22 S/cm 提高至3.32 S/cm。石墨烯接枝聚吡咯复合物的比电容值可以达到284 F/g, 相比于纯聚吡咯的186 F/g的比电容值, 提高了52%, 显示出优异的电容特性。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|