王燕飞(1985-), 女, 硕士, 助理工程师. E-mail:yanfeiwang2011@163.com

以TiCl4为前驱体, 铁黄(α-FeOOH)为载体, 采用水解沉淀法在不同温度下制备了系列TiO2/α-FeOOH纳米复合材料。应用XRD、HRTEM、STEM等方法对样品的物相、形貌、微结构等进行系统表征, 采用UV-DRS光谱仪检测其光学性能。结果表明: 随着反应温度的升高(30℃→90℃), 两相形成的包覆结构先逐渐变的连续, 然后再逐渐失去连续性, 其中45℃反应合成的TiO2/α-FeOOH包覆结构连续致密; 包覆外层是由晶粒细小的金红石相TiO2组成, 内层由晶粒较大的针铁矿相(α-FeOOH)组成, 金红石连续致密地包覆在α-FeOOH外面; TiO2与α-FeOOH之间形成了稳定的共格结构, 部分TiO2生长到α-FeOOH外层, 晶格畸变变大, 复合结构良好。光学性能测试结果表明, 包覆结构良好的复合材料吸收峰红移最大, 大大拓宽了光谱响应范围, 从而有效提高了对太阳光的利用率。

A series of TiO2/α-FeOOH nanocomposites were prepared by hydrolysis precipitation method at different temperatures using TiCl4 as Ti source and α-FeOOH as support. The phase composition, morphology, microstructure and optical properties of the samples were investigated by XRD, HRTEM, STEM and UV-DRS. The results show that with the temperature gradually increasing from 30℃ to 90℃, the core-

纳米TiO2因具有催化活性高、化学性质稳定、降解无选择性、无二次污染和无毒等优点而备受关注[ 1, 2, 3]。但纳米TiO2存在粒度小、易团聚和难回收的缺点。并且纳米TiO2受光激发后生成的电子和空穴极易复合, 量子效率低, 这极大地制约了实际应 用[ 4, 5]。而负载型TiO2光催化剂可使半导体光催化剂的带隙宽化, 使光化学反应拓宽, 从而大大提高TiO2的利用率[ 6, 7]。

铁黄的化学成分为Fe2O3·H2O, 晶相结构式为α-FeOOH, 针状, 是一类集吸附与光催化于一体的天然半导体矿物材料。α-FeOOH与TiO2复合后, 由于二者导带能级差异, 使光生电子在界面间自发迁移, 而价带生成的空穴仍然留在TiO2中, 从而使光生电子和空穴有效分离, 提高了光催化剂的量子效率。同时, 制备过程中微量Fe3+掺杂到TiO2中, 又能有效地降低TiO2禁带宽度, 使反应的响应光谱扩展, 提高太阳能的利用效率[ 8, 9]。

锐钛矿型TiO2具有较强的光催化活性, 但其对可见光光谱响应范围较窄, 国际上普遍采用掺杂改性来提高其光催化活性, 但是复杂的改性工艺和较高的生产成本又在一定程度上限制了锐钛矿型TiO2的大规模应用[ 10]。Christian等[ 11, 12, 13]认为金红石型TiO2同样具有较高的光催化活性, 近年来也有文献报道经改性的金红石型TiO2可表现出较强的光催化活性[ 14, 15]。但纯金红石相TiO2的合成条件较苛刻, 因此如何在较低温度下制备纳米金红石相TiO2, 充分发挥其应用价值, 还需进一步研究[ 16]。

本工作以TiCl4为钛源, 以铁黄为载体, 利用铁黄本身的羟基与TiCl4水解中间产物的脱水缩合反应, 使TiO2包覆在铁黄外面, 避免了直接添加造成局部高浓度TiO2, 使TiO2粒子团聚和分布不均匀, 成功制备了包覆结构完好的金红石型TiO2/α-FeOOH纳米复合材料。

四氯化钛(TiCl4)购自天津市苏庄化学试剂厂, 分析纯; 无水乙醇购自安徽安特生物化学有限公司, 分析纯; 铁黄颜料来自升华集团德清华源颜料有限公司, 经分析主要成分为针铁矿α-FeOOH; 去离子水(自制)。

H01-1B型恒温磁力搅拌器(上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司), 101-5型不锈钢数显电热鼓风干燥箱(上海锦屏仪器仪表有限公司), KQ-50B型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。

采用水解沉淀法制备。按Fe/Ti摩尔比为1:1的比例, 称取一定质量的铁黄颜料(α-FeOOH), 并量取一定体积的自制TiCl4胶体[ 17]。将TiCl4胶体置于500 mL烧杯中, 缓慢加入铁黄颜料(α-FeOOH), 并持续搅拌2 h。整个搅拌过程中, 分别控制恒温体系的反应温度在30℃、45℃、60℃、75℃、90℃, 获得不同的TiO2/α-FeOOH复合材料。反应结束后, 溶液静置24 h, 水洗、抽滤、用酒精冲洗数遍后放入80℃干燥箱中干燥15 h即得所需样品。

物相及微区分析使用荷兰帕纳科公司的X射线衍射仪(XRD PANalytical χ’Pert PRO)。X射线荧光光谱分析(XRF)在美国ThermoFisher公司的ThermoFisher ARL ADVANT’X IntelliPowerTM 4200型仪器上进行。透射电镜(TEM)分析采用FEI Tecnai G2 F30 S-TWIN 300 kV场发射透射电子显微镜, 应用仪器配置的高角环形暗场附件(HAADF-STEM)和一体化X射线能谱器EDAX Analyzer (DPP-II)进行微区形貌、成份及元素像分析(Mapping)。

UV-DRS性能测试: 在日本岛津SHIMADZU公司生产的UV-2550紫外-可见分光光度仪上测试。粉末样品在样品台上研磨压紧避免洒落, 测量的波长范围为200~800 nm。以BaSO4的反射率为基准并设为100%, 测试样品的反射率均是相对于基准的百分数。

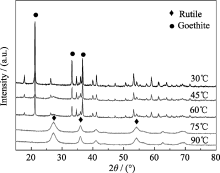

不同反应温度下合成的TiO2/α-FeOOH复合材料的XRD图谱中, 两物相的三个主峰的位置如图1所示。从图1可看到, 30℃反应合成样品的XRD谱峰与针铁矿(JCPDS: 29-0713)较为一致, 在金红石型TiO2主晶面(110)位置没有出现金红石的特征峰。45℃、60℃反应合成XRD图谱中针铁矿谱峰略有减弱, 并在2 θ=27.446°位置上出现了金红石(110)晶面对应的弥散峰, 这是外包金红石型TiO2的结果。75℃、90℃反应合成样品XRD图谱针铁矿衍射峰消失, 只有金红石对应的衍射峰, 峰强度比45℃、60℃反应合成样品的XRD图谱明显增强, 且峰型较宽, 说明金红石晶粒细小。XRD图谱整体基线倾斜且相对较高, 这与Fe受激发易产生荧光效应有关。

利用Rietveld全谱拟合结构分析专业软件Maud 2.046对获得的XRD图谱进行结构精修, 选择有代表性样品的(30℃、60℃、90℃)XRD图谱精修后的结果见图2。图2中每个样品的XRD图谱包括标准卡片图谱(实线)和实验分析精修所得图谱(点线), 二者差值形成图谱下方的曲线。曲线越平说明精修越好, 判断精修好坏的两个重要参数是Sig和Rw, 其值越小表示相符程度越高。一般Sig<2.0, Rw<15.0表示精修较好。精修的Sig和Rw值及所获得的晶粒度大小、晶胞参数、晶格应力和相对百分含量见表1。从表1可看出针铁矿主晶面(110)的晶粒度在80 nm左右, 金红石相的晶粒度较小, 主晶面(110)的晶粒度在2~5 nm左右。针铁矿的相对百分含量随着反应温度升高明显减少, 其中75℃、90℃基本没有, 这可能是随着温度升高, 过量的金红石包覆在α-FeOOH表面, 同时部分α-FeOOH溶解。从表1中可看到, 包覆后样品中α-FeOOH物相的晶胞参数相对于标准卡片(JCPDS 29-0713: a=0.46030 nm、 b=0.99599 nm、 c=0.30230 nm)明显增大, 尤其在 a轴和 b轴方向, 晶格应力则快速增加, 晶格畸变非常明显。而金红石的晶胞参数相对于标准卡片(JCPDS 21-1276: a= b=0.46325 nm, c=0.29912 nm)却明显减小。其原因和两种物相在包覆过程中有相互作用相关。由于Ti4+和Fe3+的离子半径相近, 分别为0.068和0.064 nm, 在复合结构中两者有相互替代的基础。复合过程中, 部分Ti4+替代Fe3+掺入到基体α-FeOOH中, 使其晶胞参数变大, 而部分Fe3+替代Ti4+掺入TiO2物相, 使其晶胞参数减小。同时由于掺杂后电荷的不平衡会产生部分空穴或晶格间隙阳离子插入, 导致两个相均产生晶格畸变, 尤其在复合体接触部位更明显。从表1看到随着反应温度的升高, α-FeOOH在45℃时快速增加并达到最大。金红石的微观应力总体比针铁矿大, 并在45℃温度条件下达到最大值2.18%, 原因与其晶粒度小相关, 并在45℃反应温度下与α-FeOOH有最大的复合度, 接触部位面积最大。综上, α-FeOOH和TiO2的微观应力都在45℃反应温度达到最大值, 此时两者的复合度最高, 复合效果最好, 说明在制备过程中存在最佳反应温度, 超过45℃后两相之间的相互作用或阳离子掺杂减弱, 发生复合或包覆的可能性减小。

| 图2 三个有代表性样品的XRD图谱的Rietveld全谱拟合分析图Fig. 2 Rietveld whole patterns of the XRD patterns of three representative samplesReaction temperature: A: 30℃; B: 60℃; C: 90℃ |

| 表1 不同温度反应合成样品XRD谱图的Maud精修参数 Table 1 Maud refinement parameters of the XRD patterns of the samples reacted at different temperatures |

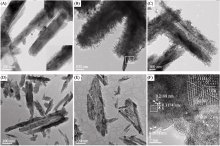

图3为各反应温度样品的TEM和HRTEM照片。图3(A)为30℃反应合成的样品的TEM照片, 此时铁黄表面只包覆了一层极薄的TiO2, 且包覆层不连续, 右下角为图3(A)中箭头处的局部放大图, 从图中可明显看到铁黄表面非常细的TiO2颗粒, 但因含量低XRD检测不到相关信息。图3(B)、3(C)分别为45℃、60℃反应合成样品的TEM照片, 样品的包覆层较厚且连续致密。尤其是45℃反应合成样品, 局部地方包覆层厚达到100 nm左右。图3(B)显示TiO2主要呈针状, 直径约几个纳米。为了考察针状金红石和基体针铁矿的相互关系, 对图3(B)白色方框区域进行HRTEM分析(图3(F))。仪器自带软件精确测量得其中晶格条纹间距, 图中a、b、c处的晶格间距分别为0.2188、0.3174、0.2472 nm, 与金红石标准卡片(JCPDS 21-1276)对比, 分别对应金红石的(111)、(110)和(101)三个主晶面。进一步证实这些TiO2晶粒为金红石相。从图3(F)中b、c和e的晶粒轮廓可看出TiO2的晶粒大小在5 nm左右, 与XRD测试结果相符。图3(B)中可见针状TiO2部分是由更细小的颗粒堆积而成。测量图3(F)中d处的晶格条纹, 其晶格间距为0.2658 nm, 与α-FeOOH的(130)晶面一致。

| 图3 不同温度反应合成样品的TEM和HRTEM照片Fig. 3 TEM and HRTEM images of the samples reacted at different temperaturesA: 30℃; B: 45℃; C: 60℃; D: 75℃; E: 90℃; F: HRTEM of square the area in Fig. 3(B) |

图3(F)中右上角的嵌入图是对图3(F)中的白色方框部分的放大的结果。这部分正好是TiO2层包覆铁黄与没有包覆的交界处, 折线标记出界面位置。图3(F)插图显示, 交界处针铁矿(130)面的晶格条纹与TiO2的(111)和(110)晶格条纹已经共用晶格点, 形成共格结构。这从微观角度证明, TiO2包覆在针铁矿外不是简单的物理吸附, 而是通过共格方式相互作用形成了键合。这可能是由于TiCl4水解过程中形成的带羟基的中间产物会与α-FeOOH的羟基发生脱水缩合的结果, 缩合产物在α-FeOOH的铁氧骨架中形成Ti-O-Fe键, 其可在两相界面处产生电子阱(阳离子缺陷)可阻碍电子-空穴对的复合, 提高光催化反应速率[ 18, 19, 20]; 同时复合材料结构内部存在位错、面缺陷等缺陷(如图3(F)的e处), 可以成为光催化活性部位。这可能是两相中Ti4+与Fe3+相互掺杂等的作用结果。因为Fe3+和Ti4+的半径和电负性都比较接近但又存在差异, 在TiO2晶体的生长过程中, Fe3+不管是以替代还是以间隙形成方式掺入到TiO2中, 都会产生应力, 这种内应力会导致晶格畸变, 从而产生缺陷。

图3(D)、3(E)是在75℃、90℃反应合成样品的TEM照片, 由图可见在较大范围内针铁矿的含量已很少, 大多是TiO2, 且图中TiO2的粒径比低温下的明显增大, 似乎与XRD的实验结果不符。结合TEM和HRTEM表征结果, 图中的TiO2是由更细小的TiO2晶粒团聚而成的, 局部区域团聚成了100 nm×600 nm左右的片状集合体。

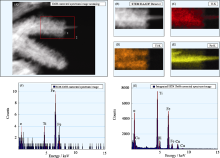

STEM表征除直接进行Z衬度像分析α-FeOOH和TiO2空间分布外, 本实验用与透射电镜一体化的X射线能谱仪对具有良好微结构的样品(45℃)进行微区元素分析(图4)。图4(A)为样品的STEM成像图, 对其方框2部位作元素EDX面扫描, 其实际面扫区域如图4(B), 与方框2较为一致, 漂移较少。对图4(A)中1的位置进行EDX点扫描, 扫描图谱如图4(F)所示。从图4(F)可以看出, 在这个位置Fe的含量大于Ti, 因为这个位置正好在中部α-FeOOH所在的区域, TiO2包覆较少。对整个2面扫区域的EDX点扫描进行整合, 得到的图谱如图4(G), 可看到整个2区域, Ti的相对含量要高于Fe, 说明这个区域内TiO2包覆层整体较厚且致密。选取O、Ti、Fe三种元素作Mapping伪彩图(图4(C,D,E))见图4右上侧部分。图4(C)显示O元素, 分布较均匀, 与图4(B)的轮廓对应较好。图4(D)显示Ti元素在边缘区域分布较厚, 而中间少, 说明TiO2包覆的外层较厚。图4(E)显示Fe元素则相反, 中间高亮的一条为α-FeOOH的分布区域, 边缘几乎没有。图4(D)、4(E)相互补充, 重叠后正好是整个扫描的区域, 较为直观准确地表征出TiO2包覆α-FeOOH复合材料的微结构, 且证实包覆情况良好。

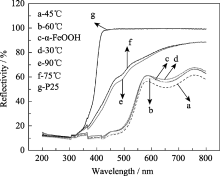

对不同温度下的系列样品粉末和P25、α-FeOOH粉末直接压实进行紫外可见漫反射测试, 以观察样品的光学性能, 测量波长范围在200~ 800 nm。从紫外-可见漫反射结果(图5)可看出系列样品的曲线大致有三个区段, 在小于320 nm的紫外区, 曲线基本重叠, 紫外漫反射强度较弱, 说明样品在这个区域的吸收强度较强。随着波长的增大, 不同样品的光学性能不同。可看到P25在波长335 nm以内的紫外区有较强吸收, 但波长继续增大尤其是在可见区反射较强, 基本没有吸收, 在可见光区很难利用太阳光做光催化降解。图5显示利用TiCl4水解合成TiO2包覆在铁黄外, 无论包覆好坏, 光谱响应范围都有所拓宽, 甚至拓宽到了可见光区, 光吸收强度增大。75℃、90℃反应合成样品的光谱响应范围拓宽到371 nm左右, 在整个可见光区吸收强度较之P25有所增强。30℃、45℃、60℃反应合成样品的光谱响应范围明显拓宽到500 nm左右, 在可见光620~700 nm范围也有个相对较强的吸收峰, 并且整体吸收强度明显增大, 拓宽了光谱响应范围, 提高了对太阳光的利用率。从图5可见, 其中45℃反应合成样品在紫外区的吸收强度与30℃、60℃反应样品和α-FeOOH较为相似, 但对于可见光的吸收强度最大, 更有效地提高了对可见光的利用率。

以TiCl4为钛源, 铁黄颜料(α-FeOOH)为载体, 采用水解沉淀法制备了系列温度下金红石TiO2/α-FeOOH纳米复合材料; 通过系统表征和UV-DRS性能测试, 得到以下结论:1)复合材料的包覆结构和晶相组成与制备温度有关, 随着反应温度从30℃升高到90℃, 样品的包覆结构先变好再变差, 在45℃反应合成样品外层TiO2包覆层最均匀致密; 反应温度低于45℃, 包覆层较薄不均匀且不连续; 反应温度高于45℃, 铁黄发生了溶解, TiO2颗粒增多, 且团聚严重, 致使包覆情况较差。

2)包覆结构外层是由晶粒非常细的金红石相TiO2组成, 内层由晶粒大的针铁矿相(α-FeOOH)组成, TiO2与α-FeOOH不只是简单的物理吸附, 两者之间形成共格结构, 使得部分TiO2生长到α-FeOOH外层, 晶格畸变增大, 复合结构良好。

3)UV-DRS光谱测试结果表明, 反应温度低于60℃时, 复合材料的最强吸收峰位相比于纯金红石的吸收峰位明显红移, 吸收峰位置增多, 且吸收峰范围拓宽, 在45℃反应合成样品对可见光的吸收性能最好。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|