以酸处理后天然沸石为载体, 偏钨酸铵(AMT)为钨源, 经混合球磨制备了AMT/天然沸石复合前驱体, 在CH4/H2混合气氛中升温至900℃进行还原碳化, 制备了碳化不同时间的系列WC/天然沸石纳米复合材料. 采用XRD、TEM、HRTEM、STEM-Z衬度像等方法对样品的物相、微观结构和WC空间分布进行系统表征. 采用三电极体系粉末微电极方法测试了样品在碱性溶液中的电化学催化活性. 结果表明: 由于载体天然沸石孔隙和表面积优势, AMT/天然沸石前驱体在CH4/H2混合气氛中能快速还原并碳化, 形成小尺寸和高分散的以活性相W2C和WC为主的WC/天然沸石纳米复合材料, 并以碳化还原4 h获得的碳化钨晶粒度最小, 分散性最佳, 含量相对最高, 并具有最佳的电催化活性.

WC/zeolite nanocomposites were prepared by ball-milling a mixture of ammonia metatungsten (AMT) and zeolite and then reducing the ball-milled precursor under mixed CH4/H2 atmosphere at 900℃. The effects of carbonization time on the microstructure, phase composition, and WC distribution of as-prepared nanocomposites were investigated by X-ray diffraction (XRD), high resolution transmission electron microscope (HRTEM), and scanning transmission electron microscope (STEM). The electrocatalytic activities in alkaline solutions of these nanocomposites were evaluated in a three-electrode system by a powder microelectrode method. Due to the porous structure and high surface area of zeolite, the ball-milled AMT/zeolite precursor could be rapidly reduced in a mixed CH4/H2 atmosphere and then formed WC/zeolite nanocomposites. It was found that the active formed phase mainly composed of W2C and WC which were highly dispersed and extremely small-sized. The results also showed that the WC/zeolite nanocomposite obtained by carbonizing the ball-milled precursor for 4 h exhibited the best electrocatalytic activity, because this sample had smallest-sized and highest relative concents of tungsten carbide.

WC具有类Pt的催化性能, 其制备与应用研究已引起广泛关注[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 研究表明, WC在烷烃重整、烯烃异构化[ 8, 9]等反应中具有一定的催化活性, 而且还具有化学稳定性、良好的导电性及抗中毒能力[ 10, 11], 因此, WC可以作为电极应用于电化学和燃料电池等领域[ 12, 13]. WC以其独特的电催化和可替代Pt等贵金属催化剂的特性, 是催化领域一种非常有发展前景的催化剂. 虽然WC具有可替代Pt等贵金属催化剂的特性, 但是, 纯WC催化活性低于Pt, 如WC电极在氢氧化反应中的速率常数要比Pt电极小2个数量级, 而且制备方法也影响其催化活性. 因此, 如何进一步提高其电催化性能是目前WC催化剂研究的主要难题之一.

近年来, 纳米复合材料以其可调的光、电、磁等特性而备受关注, 成为材料科学领域研究的热 点[ 14, 15]. 与单一材料相比, 复合材料常常表现出协同效应, 因而具有更优越的物理与化学特性[ 16]. WC常用的载体为SBA-16[ 17]、Al2O3[ 7]等, 而以天然沸石作载体的报道较少. 天然沸石是一类架状硅酸盐物质, 具有比表面积大、离子交换能力强和吸附性能优越等特点, 可成为催化剂牢固负载和均匀分散的良好载体. 研究表明, Pt/碱性沸石是烷烃的芳构化良好的催化剂[ 18, 19, 20, 21], 而Pd/沸石与Pd/C相比具有更高的催化活性和稳定性[ 22]. 本工作选用天然沸石为载体, 用偏钨酸铵为原料, 采用球磨法制备了AMT/天然沸石复合前驱体, 用CH4/H2混合气在900℃温度下进行还原碳化, 制备出碳化钨/天然沸石复合材料.

试剂: 对硝基苯酚(PNP), 硫酸(H2SO4), 以上试剂均为市售, 分析纯. 高纯氢气(H2≥99.999%), 甲烷(CH4≥99.9%). 去离子水(自制).

原料: 天然沸石(浙江神石生物矿物有限公司, 比表面积13.6243 m2/g, 平均孔径9.8839 nm), 偏钨酸铵(AMT)((NH4)2W4O13•6H2O WO3≥88%湖南株洲硬质合金厂).

仪器设备: 行星式球磨机(QM-3SP4J 南京大学仪器厂), 管式电阻炉(自制), 电化学工作站(CHI-620B 上海辰华仪器公司).

先对天然沸石进行酸处理, 在100℃稀盐酸中煮2 h, 清洗后烘干备用. 经酸处理后的天然沸石经XRD验证后证实其结构不变, 但比表面积增大到50.8568 m2/g, 平均孔径为5.0035 nm. 处理后的天然沸石经球磨后按4 : 1的硅钨比配置与偏钨酸铵的混合物, 用行星式球磨机在300 r/min的条件下再球磨2 h, 从中取出15 g样品置于石英舟内放置于管式炉中. 以100 mL/min流速通入氮气30 min后, 改通 V(H2): V(CH4)为4 : 1混合气体, 同时以 15 ℃/min的速率升温到900℃, 保温不同时间后, 在氮气保护下冷却至室温, 制备不同碳化还原时间系列样品.

X射线衍射分析(XRD)在帕纳科公司的χ’Pert PRO衍射仪上进行, 采用CuKα, 工作电压40 kV, 电流40 mA, 检测器用超能探测器. 高分辨透射电镜采用FEI公司的Tecnai G2 F30 S-TWIN 300 kV场发射透射电子显微镜, 应用仪器配置的高角环形暗场附件(HAADF-STEM)和一体化X射线能谱器EDAX Analyzer (DPP-II)进行微区形貌、成份分析. 扫描透射(STEM)Z衬度像分析即利用聚焦后原子尺度高亮度电子束在多相样品上扫描, 用高角度环形暗场探测器 (HAADF) 接收被高角散射的电子, 将电子散射强度转换成电流强度调制成像. 因此STEM像亮度与样品中原子序数大小相关. 实验中由于载体中Si与活性相中W原子序数相差大, 用STEM分析方法非常有效.

使用CHI620B 型电化学工作站测试样品的电催化性能, 实际测试过程中采用三电极体系, 工作电极为粉末微电极, 孔径60 μm, 深度60 μm, 辅助电极为大面积(1 cm2)的光亮铂片(自制), 参比电极为饱和甘汞电极(SCE). 其中, 工作电极室与辅助电极室之间用多孔陶瓷隔膜隔开. 实验测试在室温(298 K)下进行(除明确标明温度外). 文中所给电极电位值均相对于SCE, 峰电流值已扣除背景电流.

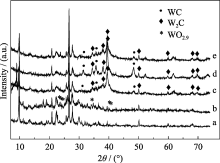

图1为天然沸石、AMT/天然沸石复合前驱体及在CH4/H2混合气中程序升温到900℃后不同反应时间的XRD图谱. 实验所用的天然沸石主要由片沸石(PDF 77-0339)、发光沸石(PDF 78-1768)及石英SiO2(PDF 89-1961)组成, 见图1a. 图1b为按一定比例加入偏钨酸铵, 经球磨后AMT/天然沸石前驱体的XRD图谱, 可明显看出在低角度处有一个明显的馒头峰, 此峰为偏钨酸铵球磨后的非晶态峰, 与天然沸石衍射峰相比在多处出现新的衍射峰, 物相分析结果为非整比的WO2.9(PDF 36-0102)物相, 说明此时已有部分偏钨酸铵生成氧化钨.

图1c、1d和1e分别为碳化还原时间2、4和6h产物的XRD图谱, 三个图谱中都有W2C(PDF 72-0097)和WC (PDF 89-2371)的特征峰, 说明程序升温到900℃后在短时间内偏钨酸铵迅速分解并和WO2.9一起被碳化还原, 样品表面的C渗入到钨化合物中发生渗碳反应, 形成碳化钨晶体, 未出现中间相WO2或单质W, 这和纯氧化钨碳化还原差别较大, 也和文献报道的不一致[ 23]. 快速碳化还原与载体天然沸石的特殊性能有关联, 沸石孔隙发达, 比表面积大, 晶体内存在库仑场[ 24].

用XRD分析软件对不同碳化还原时间产物所有物相进行定量计算, 并对碳化钨两个物相的晶粒度进行计算, 得到结果见表1. 从表1可以看出不同碳化时间生成的碳化钨均为W2C和WC, W2C含量明显比WC高, 碳化还原2、4和6 h产物的WC/W2C质量比分别为0.0796、0.1963和0.1071, 其中碳化时间4 h产物的WC/W2C比值最大, 即WC相对含量最高, 超过4 h后WC相对含量反而降低, 说明碳化减弱, 体系中渗碳反应和还原反应平衡倾向后者, 其原因可能和天然沸石载体对CH4、H2差异性强吸附性能有关.

| 表1 不同碳化还原时间产物的物相组成及晶粒度 Table 1 Phase composition and crystal size D (nm) of the samples carbonized for different time |

用XRD计算的碳化钨晶粒度虽然只是一个统计的平均值, 但对于判断其总体特征有重要的参考意义. 三个碳化还原时间样品W2C晶粒度均在13~15 nm, 变化不明显; 但WC晶粒度有明显差异, 其中碳化还原4 h样品的WC晶粒度小于10 nm, 而碳化还原2 h和6 h的均在15 nm以上, 前者明显比后两者小, 这将影响其电催化性能. 从以上研究可以发现, WC的晶粒度随时间变化呈现从大→小→大的变化, 这个规律与WC/W2C比值变化规律一致, 表明在高温反应条件下WC与W2C可相互转化. 经不同时间碳化还原, 天然沸石的特征峰基本不变, 说明实验采用的天然沸石载体在900℃反应6 h过程中结构稳定, 是一种理想的催化剂载体, 对优化碳化钨复合材料的微结构有明显的优越性.

为了进一步表征不同碳化还原时间碳化钨在沸石载体上的分布, 实验对载体和碳化还原2、4和6 h的样品进行透射电镜分析, 结果如图2所示. 图2(a)为载体天然沸石的TEM照片, 图中天然沸石为短柱状外形, 各部位结构均匀. 图2(b)为碳化还原 2 h的TEM照片, 图中暗色颗粒借助透射电镜STEM模式的微区能谱点成分分析确定为钨的化合物, 结合XRD的分析结果确定为碳化钨. 碳化钨颗粒较大, 分布不均匀, 团聚状分散在沸石颗粒表面. 图2(c)为碳化还原 4 h样品的TEM照片, 从图中可以看到, 碳化钨颗粒相对较细, 团聚现象较少, 颗粒较均匀地负载于天然沸石表面. 图2(d)为碳化还原6 h的TEM照片, 此时碳化钨颗粒团聚现象明显, 分布不均匀, 局部地区完全无碳化钨分布. 分别选择碳化还原4 和6 h样品进行高分辨透射电镜(HRTEM)分析, 结果如图3所示. 图3(a)为碳化还原4 h的HRTEM照片, 从图中可看到呈等轴状直径约8~15 nm的暗色颗粒, 分散好, 对其晶格条纹放大后测量其晶面间距约0.2518 nm, 与标准WC (PDF 51-0939)晶面间距0.2517 nm基本一致, 判断为WC的(100) 晶面, 图3(b)为碳化还原6 h样品的HRTEM照片, 图中暗色部分颗粒明显重叠, 界限较模糊, 对其晶格条纹放大后测量其晶面间距约0.2498 nm, 其值比WC(100)晶面间距偏小.

| 图2 天然沸石(a)和碳化还原2 h (b)、4 h (c)和6 h (d)样品的TEM照片Fig. 2 TEM images of natural zeolite (a) and the samples carbonized for 2 h (b), 4 h (c) and 6 h (d) |

| 图3 碳化反应4 h (a)和6 h (b)样品的HRTEM照片Fig. 3 HRTEM images of the samples carbonized for 4 h (a) and 6 h (b) |

由于载体中Si与活性相中W原子序数相差大, 实验用扫描透射(STEM)Z衬度像分析对不同碳化还原时间样品进行系统分析, 可清晰看到碳化钨在天然沸石表面的分布状况. 选择碳化还原4 h和6 h较典型的区域进行比较(见图4). 图4(a)为碳化还原4 h的STEM照片, 浅色的碳化钨颗粒非常细, 均匀分布. 而从图4(b)中可清晰看到碳化还原6 h其碳化钨颗粒大小差异较大, 分布不是很均匀. 从以上两者的分布状况能非常直观地看到两者无论在颗粒大小和均匀性方面差异较大, 碳化还原4 h的样品中碳化钨晶粒度最小, 并且分布均匀.

为了考察不同碳化还原时间WC/天然沸石纳米复合材料的电催化性能, 测试了碳化还原2、4、6 h样品和纯WC、天然沸石及AMT/天然沸石复合前驱体样品在对硝基苯酚(PNP)中性溶液中的循环伏安曲线, 结果见图5. 曲线a没有明显的还原峰, 说明纯碳化钨电还原催化活性较低; 曲线b也没有还原峰, 说明天然沸石在中性体系中对对硝基苯酚也没有催化活性. 曲线c在-0.1 V有一个还原峰, 说明AMT与沸石复合前驱体在中性溶液中对PNP具有一定的电催化活性. 曲线d、e、f还原电位分别为-0.082 V、-0.055 V和-0.187 V, 其中碳化还原 4 h(曲线e)的还原电位最高, 为-0.055V. 碳化还原6 h获得的WC/天然沸石纳米复合材料还原电位明显下降. 将碳化还原2、4和6 h获得的WC/天然沸石纳米复合材料的电催化活性与其WC/W2C比、晶粒度和分散性进行关联后不难发现, WC/天然沸石纳米复合材料中WC/W2C比高、晶粒度小和分散性好的样品(碳化还原4 h)其电催化活性最高, 表明WC/W2C比、晶粒度和分散性对电催化活性有重要影响. 上述结果说明, 在中性溶液中对PNP的电催化活性而言, 碳化还原时间为4 h的样品的电催化活性最好, 电催化活性最差的是碳化还原6 h的样品.

以天然沸石为载体, 偏钨酸铵(AMT)为钨源, 按一定的硅钨比混合球磨后在CH4/H2混合气氛中升温至900℃进行还原碳化, 制备了不同碳化还原时间的系列WC/天然沸石纳米复合材料, 采用XRD、HRTEM、STEM-Z衬度像等方法对样品的晶相、微观结构和化学成份及空间分布进行了表征. 结果表明: 经处理后天然沸石孔隙发达, 比表面积大, 有利于AMT/天然沸石前驱体快速还原并碳化, 并形成小尺寸和高分散的WC/天然沸石纳米复合结构, 其活性相以W2C和WC为主. 用三电极体系粉末微电极方法测试了系列样品在碱性溶液中的电催化活性, 发现碳化还原为4 h样品具有最佳电催化活性, 此时活性相WC/W2C比最高、两者的晶粒度最小, 在载体天然沸石表面的分散性最好.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

Pt0 interaction which, according to the TEM–XEDS and XPS results, is more favored than the La2O3

Pt0 interaction which, according to the TEM–XEDS and XPS results, is more favored than the La2O3