刘雪珍(1983-), 女, 硕士研究生. E-mail:xzliu0130@yahoo.com.cn

采用脉冲激光沉积的方法, 利用Zn0.95Co0.05O陶瓷靶, 在不同氧气压力下制备Zn1-

Zn1-

近些年来, 随着自旋电子学的发展, 稀磁半导体(DMS)受到越来越多的关注. ZnO是宽禁带半导体材料, 室温带隙宽度约为3.28 eV. ZnO的激子束缚能为60 meV, 可以实现室温激子受激发射, 在紫外发光器件、半导体激光等方面有着广泛的应用[ 1, 2]. Dietl[ 3]和Sato[ 4]等理论计算结果表明, ZnO基稀磁半导体具有室温铁磁性, 是自旋电子学应用最有希望的材料之一.

2001年, Ueda等[ 5]首先报道了Co掺杂ZnO薄膜具有铁磁性, 居里温度高达280 K, 使得Zn1- xCo xO薄膜成为DMS领域研究的热点. 目前, 有关Co掺杂ZnO的薄膜研究报道很多, 但结果差异很大. 例如, 在磁性方面, 少数学者报道Zn1- xCo xO薄膜具有室温铁磁性, 薄膜的饱和磁极化强度高达1~2 μB/Co; 而大部分学者报道Zn1- xCo xO薄膜具有弱的磁性, 薄膜的饱和磁极化强度小于0.1 μB/Co. 并且Co掺杂ZnO薄膜的磁性起源还存在很大争议. 部分学者认为, Zn1- xCo xO薄膜的室温铁磁性是DMS的本征属性, 至少部分起源于本征属性, 铁磁性与载流子之间存在着关联[ 6, 7]. 更多学者认为, Zn1- xCo xO薄膜是超顺磁的, 所观测到的铁磁性是由薄膜中金属Co团簇引起的[ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

目前, 对薄膜磁性的讨论缺乏定量分析是导致有关Co掺杂ZnO薄膜磁性起源争议的一个重要原因. 本工作采用脉冲激光沉积(PLD)的方法, 利用Zn0.95Co0.05O陶瓷靶, 在不同氧气压力下制备了Zn1- xCo xO薄膜. 利用X射线衍射(XRD)、电子探针(EPMA)、吸收光谱对薄膜中Co含量、Co2+离子比例以及相组成进行了定量分析, 研究了沉积过程中氧气压力对薄膜中Co含量的影响, 定量讨论了薄膜中Co含量、Co2+离子比例以及相组成与薄膜磁性之间的关系, 并通过定量计算, 分析了薄膜室温磁性的起源.

在PLD-450b型PLD设备上制备Co掺杂ZnO薄膜. 采用Nd:YAG脉冲激光器为光源, 倍频输出波长为532 nm, 脉冲宽度27 ns, 能量密度约为15 J/cm2, 脉冲频率10 Hz. 采用纯度为99.999%的ZnO粉末和99.95%的Co3O4粉末高温烧结成φ60 mm陶瓷靶. 基片采用 c取向蓝宝石单晶基片. 基片温度为750℃, 沉积时间为2 h, 工作气压分别为0.0001、0.01、0.1、1.0和5.0 Pa. 工作气氛由纯度为99.995%的高纯氧气控制. 沉积ZnCoO薄膜之前, 在蓝宝石衬底上高温(750℃)沉积膜厚约为50 nm的ZnO过渡层, 并在N2气氛环境下900℃退火30 min.

在Bruker-D8型多功能薄膜X射线衍射仪上进行Zn1- xCo xO薄膜的结构和结晶质量分析; 通过EPMA-1600型电子探针(EPMA)测量样品的Co原子含量百分比; 在MAYA2000PRO型光谱仪上测量Zn1- xCo xO薄膜的透射光谱和反射光谱. 在PPMS-9T型物理性能测试仪上进行 M-H及 M-T磁性测量, 所加外磁场的方向平行于样品表面.

图1(a)是不同氧气压力下沉积薄膜的XRD图谱, 测量采用常规扫描方式(单次扫描, 1.2o/βmin), 从图中可以看出, 不同工作气压下沉积的薄膜具有单一的 c轴取向. φ扫描进一步证明, 薄膜与蓝宝石基片之间存在良好的外延关系, 如图1(b)所示. 随着工作气压的变化, (002)衍射峰的峰位略有变化, 变化范围在0.03%~0.2%之间, 这是由于Co2+离子取代晶格中的Zn2+离子所致. 摇摆曲线分析(如图1(a)插图所示)表明, 所有薄膜的半峰宽介于0.20~0.39之间, 说明薄膜具有很好的结晶质量. 与大多数文献报道一致, 常规XRD分析没有发现薄膜中存在其它结构相, 但不能完全排除薄膜中存在Co其它结构相的可能性.

不同氧气压力下沉积的ZnCoO薄膜均为透明的, 呈浅绿色. 随着氧气压力的增大, 薄膜的颜色逐渐变浅, 说明薄膜中Co的含量随氧气压力的增加而减少[ 17]. EPMA定量分析结果表明: 在氧气压力为0.0001、0.01、0.1、1.0和5.0 Pa下沉积的薄膜中, Co/Co+Zn原子百分比分别为7.71%、6.46%、5.77%、4.73%和3.48%, 即随着氧气压力从0.0001增加到5.0 Pa, 薄膜中Co的含量减少约50%. 这一结果说明, 薄膜中Co的含量不仅与陶瓷靶的成分有关, 而且还取决于薄膜的生长环境, 如氧气压力、沉积温度等.

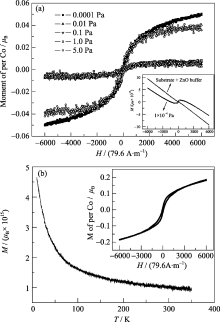

图2是薄膜室温(RT)磁化曲线. 所有Co掺杂ZnO薄膜均具有超顺磁特征或铁磁特征, 而ZnO缓冲层几乎没有磁性, 如插图所示. 不同氧气压力下沉积的薄膜, 饱和磁化强度差异较大. 在0.0001和5.0 Pa下沉积的薄膜具有相对高的饱和磁矩, 约为0.04 ~ 0.05 μB/Co; 而在0.01、0.1和1.0 Pa下沉积的薄膜, 饱和磁矩低了约一个数量级, 只有’0.006 μB/Co. 可见薄膜的室温磁性与薄膜中Co的含量之间没有直接关联. 图3是0.0001 Pa下沉积的Co掺杂ZnO薄膜的 M-T曲线. 可以看到, 在温度高达350 K时, 仍无明显的相变产生.

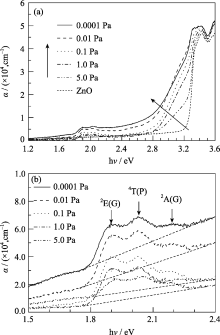

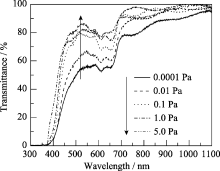

图3是Zn1- xCo xO薄膜的透射光谱. 除了带边吸收外, 在波长为568、616和658 nm处存在明显的吸收峰, 对应于Co2+离子中3d电子的4 A2(F)→2 A(G)、4 A2(F)→4 T1(P)和4 A2(F)→2 E(G)跃迁, 是Co2+离子进入ZnO晶格替代Zn2+位置的证据[ 15]. 图4(a)是根据透射光谱计算的薄膜吸收系数. 与纯ZnO薄膜相比, Co离子掺入导致薄膜的吸收带边出现了显著的红移, 说明Co2+离子进入ZnO晶格替代Zn2+位置导致带隙变窄, 与第一性原理计算结果相吻合[ 18]. 根据

| 图3 不同氧气压力下沉积的Zn1- xCo xO薄膜的透射光谱Fig. 3 Transmission spectra of Zn1- xCo xO films deposited at different oxygen pressures |

为了证实这种推测, 对薄膜中的Co2+离子浓度进行了定量估计. 从图4(b)中可以看出, Zn1- xCo xO薄膜中Co2+离子的吸收分为吸收峰和背景两个部分, 分别对应于可饱和吸收体的吸收和非零不可饱和损耗[ 19]. 可饱和吸收体的吸收系数正比于吸收体(Co2+离子)的密度, 即

| (1) |

其中 σGSA是吸收截面, nion是吸收体的密度. 根据Denisov等[ 20]对ZnAl2O4中Co2+离子在1540 nm处的吸收截面测量结果, 我们估算的Co2+离子在568 nm附近的吸收截面约为(1.0±0.1)×10-18cm2. 随着氧气压力的增大, 薄膜中Co2+/(Co2++Zn2+)百分比的计算值分别为4.93%、6.18%、5.59%、5.06%和2.08%, 变化趋势与带边红移结果相吻合, 与EPMA测定的Co/Co+Zn原子百分比十分接近, 但与薄膜磁性无直接关联, 说明薄膜中绝大部分的Co原子都进入了ZnO晶格. 氧气压力为0.0001和5.0 Pa的薄膜中Co2+离子的浓度与EPMA测定的Co/Co+Zn原子百分比相差较大. 由此, 可以推测薄膜的磁性应该与未进入ZnO晶格的其它价态的Co原子有关, 即薄膜中应该存在Co的其它结构相, 如金属Co团簇等.

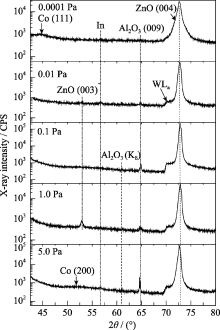

有多种方法可以确定Co的化合价态或者局域环境, 从而确定Co的存在形式, 如XRD、X射线光电子谱、X射线磁性圆二色性谱[ 12]、X射线吸收 谱[ 14]等, 但都存在一个检出极限的限制. 假设薄膜的饱和磁矩是由金属Co纳米团簇引起的, 则根据薄膜的磁化强度和金属Co的磁矩( μCo=1.7 μB), 金属Co纳米团簇的含量仅为0.02%~0.2%. 图5是薄膜精细XRD图谱. 除了霍尔测量导致的In沾污以外, 0.0001和5.0 Pa下沉积的薄膜均出现了金属Co相. 衍射峰的强度与薄膜中的相比例有关, 即[ 21]

| (2) |

其中 N是晶胞数量, vc是晶胞体积, F是结构因子. 可以估算出0.0001和5.0 Pa下沉积的薄膜中金属Co的比例分别为0.22%和0.17%, 与利用薄膜磁化强度估算的结果几乎完全一致. 对于0.01、0.1和 1.0 Pa下沉积的薄膜, 根据薄膜磁化强度估算的金属Co的比例仅为0.02%左右, 精细XRD分析也无法检测到金属Co的存在. 此外, 利用金属Co的衍射峰半峰宽估算出晶粒尺寸分别为7和2 nm, 也是常规XRD分析难以检测到金属Co纳米团簇的重要原因.

| 图5 不同氧气压力下沉积薄膜的精细XRD图谱Fig. 5 Fine XRD patterns of Zn1- xCo xO films deposited at different oxygen pressures |

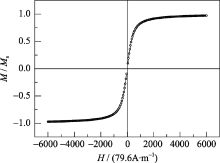

根据实验结果, 可以认为Co掺杂ZnO的室温磁性起源应该是金属Co纳米颗粒的贡献, 而不是纤锌矿ZnCoO合金相的本征属性. 多晶块状样品分析结果证明[ 22, 23], 即使在高Co掺杂浓度下, 纯的Co掺杂ZnO相不存在铁磁性, 晶格中近邻Co2+离子之间呈反铁磁耦合. 对于Co掺杂ZnO薄膜所呈现的室温超顺磁性, 可以通过金属Co纳米颗粒的超顺磁磁化机制给予解释. 每个金属Co纳米颗粒可以看成是单畴粒子, 薄膜的磁化行为可以等价于顺磁气体. 在外磁场作用下, 薄膜的磁化过程为金属Co纳米颗粒的磁矩转向磁化, 磁化强度满足朗之万函数[ 24], 即

| (3) |

其中, M是平均磁化强度, Ms是饱和磁化强度,

| (4) |

其中 μ0是真空磁导率, v是金属Co纳米颗粒的平均体积, k是玻尔兹曼常数, T是温度.

图6是计算的理论室温磁化曲线, 其中金属Co纳米团簇为7 nm, 磁矩 μCo=1.7 μB, 温度为300 K. 与图2的实验结果对比发现, 二者随磁场的变化趋势基本一致, 磁化强度均在 H=79600A/m附近发生转折. 所不同的是, 在 H>79600A/m以后, 磁化强度的实验结果随磁场强度的增加比理论计算大一些, 是ZnCoO合金顺磁性所导致的. 实际上, 由于所有的金属Co纳米团簇不可能都是单畴结构, 才导致实际的磁化曲线出现了磁致回线的结构, 表现出微弱的铁磁性. 而低温下薄膜磁化强度的增加, 可能与纤锌矿ZnCoO合金相的反铁磁耦合有关.

1) 不同氧气压力下沉积的Co掺杂ZnO薄膜, 可以在(001)蓝宝石基片上实现良好的外延生长, 且具有很好的结晶质量; 随着氧气压力的增加, 薄膜中Co的含量逐渐减小;

2) 与纯ZnO薄膜相比, Co离子的掺入导致薄膜的吸收带边出现了显著的红移, 薄膜中的Co原子以替代ZnO晶格中Zn2+离子位置的Co2+离子为主, 但Co2+离子不是薄膜磁性的起源;

3) 在0.0001和5.0 Pa下沉积的薄膜中存在约0.2%的金属Co纳米颗粒, 其晶粒尺寸分别为7和2 nm, 与利用薄膜室温磁性估算的结果一致;

4) 薄膜的室温磁化行为可以用金属Co纳米颗粒的超顺磁磁化机制给予解释; 定量分析表明, 薄膜中金属Co纳米颗粒所导致的超顺磁性是Co掺杂ZnO薄膜的室温磁性起源.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|